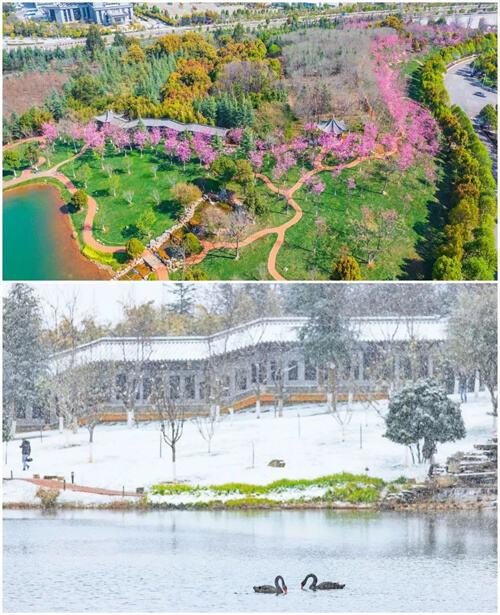

云南大学的这片土地,积淀了众多感人至深的历史故事,正静待我们去探寻。历经岁月更迭,三代学子始终秉持着对进步的执着追求,这种精神值得我们深入体会和深思熟虑。

创办初期的坎坷

东陆大学初创时期,遭遇了不少困难,所需资金投入庞大,然而资金状况却相当紧张。在19XX年建校初期,大家心里满是担忧,但那些早期的学者和领导者并未放弃,他们持续不懈地寻找支持和人才。袁嘉谷就是其中一位,他努力引进人才,比如方国瑜就是他邀请到东陆大学授课的。这就是早期凭借个人魅力和勇气吸引人才的典型。这一阶段的努力,为云南大学未来的发展打下了坚实的基础。当时,每一位坚守在东陆大学的人心中都充满了希望,期盼学校能战胜困难,茁壮成长。这些前辈成为了后来者的榜样。

袁家的传承

袁家与云南大学有着紧密的联系。在袁家第三代中,众多成员曾于云南大学接受教育,培养出了众多在教授、医生、专家等领域有着卓越成就的人才。以袁东1976年踏入云南大学为例,他们在这里开启了学术之旅。袁家第四代,自1976年起,袁东在云南大学工作了长达35年,直至2011年退休。在这期间,他曾在武装部、校友会等九个不同部门担任职务,无论身处何职,他都恪守着“谦卑、爱国、对社会有益”的家训,勤勉工作。这种家族内部的传承,彰显了云南大学的独特魅力和深厚底蕴,在家族的传承与发展中留下了鲜明的印记。

晏阳家的学业传承

1950年,晏阳的祖父晏揆凭借优异的成绩,步入了云南大学法律系的校门。那时,新中国刚刚成立,像晏揆这样的青年,怀揣着为国家效力的梦想,勤奋学习。同年,晏阳的祖母何坤厚也加入了云南大学经济系。到了1952年,国家调整了院校设置,云南大学法律系并入西南政法学院,晏揆不得不转学至重庆。到了2019年,晏阳成功考取了云南大学文学院的硕士研究生,实现了祖辈的愿望。在晏阳的成长历程中,他的祖辈求学经历无疑对他产生了深远的影响。这种家族与学校的紧密联系,彰显了代代相传对知识的渴望与传承。

新青年的使命

晏阳铭记“云大人”的教诲,在云南大学度过了求学的岁月,生活与工作,最终走上了教师岗位。他明白,身为云大人,应将追求知识的渴望与报效祖国的理想视为己任。这并非空洞的口号,在当今时代,云南大学的每一位学子都应深思如何在学术探索、社会贡献上达成这一目标。正如他的祖父在新中国成立初期为国家勤奋学习,当代学生也应当肩负起时代赋予的使命,这是云南大学长期对学生思想与理想信念培养的成果。

与红嘴鸥的故事

在这长达38年的时光里,云南大学的三代学子和红嘴鸥的美丽故事被众人传唱。然而,文中对于这个故事的详细描述却不够详尽,这让人不禁感到些许遗憾。比如,在那些特定的年份,红嘴鸥飞至云南大学附近时,学生们与它们之间的互动是怎样的?是学生们主动保护这些鸟类,还是红嘴鸥在某种程度上塑造了学子们的世界观和价值观?若能对这些细节进行深入阐述,云南大学的校园文化故事必将更加引人入胜。

特殊的校庆献礼

云南大学在百年校庆之际,发布了多部作品,《熊庆来画传》特别受到关注。这本书的作者李俊昌,曾是云南大学物理系60年代的学生。退休前,他在昆明理工大学讲授物理光学。2015年,他读了熊秉衡和熊秉群合著的《父亲熊庆来》,深受触动,于是决定写《熊庆来画传》以表达对母校的敬意。1938年7月,熊庆来先生将云南大学从省立转为国立,此举吸引了众多大师。李俊昌此举旨在传承和纪念熊庆来先生,以及云南大学的优秀传统和文化认知。这些行为展现了云南大学深厚的文化内涵。

你是否知晓云南大学学生三代人坚守信念的感人传奇?我们热切盼望大家的点赞、转发以及评论。